曹洞宗の葬儀の特徴とは?流れ、マナー・注意点・仏壇の飾り方などを徹底解説

公開日:2025/04/11

更新日:2025/04/11

曹洞宗は、仏教の禅宗に分類される一派です。鎌倉時代の僧である道元禅師が、宋(中国)から日本に伝え、現在では広く信仰されています。座禅修行を重んじ、日々の生活そのものを修行と捉える教えが特徴で、葬儀にも独特な儀式が取り入れられています。

本記事では、曹洞宗の歴史や教えの特徴を解説したうえで、曹洞宗の葬儀の流れや押さえておきたいマナー・注意点、仏壇のまつり方などをわかりやすく解説します。曹洞宗の儀式の意味やマナーを理解して、葬儀に臨む際の参考にしてください。

● 曹洞宗の歴史や主な教えを知りたい方

● 曹洞宗の経典(お経)を知りたい方

● 曹洞宗の葬儀の儀式や流れを知りたい方

● 曹洞宗の葬儀におけるマナーや作法を知りたい方

● 曹洞宗の葬儀のお布施の相場を知りたい方

● 曹洞宗の仏壇のまつり方を知りたい方

1.禅宗の一派・曹洞宗とは?

曹洞宗は、鎌倉時代に日本へ伝来した禅宗の一派です。まずは、曹洞宗の歴史や基本的な教えについて見ていきましょう。

曹洞宗の歴史

曹洞宗は、鎌倉時代に道元禅師(どうげんぜんじ・1200年〜1253年)が宋(中国)で修行を積み、日本へと伝えた禅宗の一派です。

道元禅師は比叡山や京都で仏教を学んでいましたが「真の仏法を求めたい」という強い思いから中国へ渡りました。そこで師である天童如浄(てんどうにょじょう)禅師と出会い、坐禅を中心とした曹洞宗の教えを深く学んだのです。

道元禅師が帰国後に開いた福井県の「永平寺」は、曹洞宗の礎を築く重要な拠点となりました。道元禅師の没後は、瑩山禅師(けいざんぜんじ・1268年〜1325年)が曹洞宗の教えを全国に広め、多くの人々の信仰を集めるようになります。

曹洞宗の基本教義

曹洞宗の最大の特徴は「只管打坐(しかんたざ)」と呼ばれる座禅修行を重んじる点です。ただ悟りを得るためだけに座禅を行うのではなく、日常のひとつひとつの行いこそが修行とされ、坐る姿そのものが仏法を体現すると考えられています。

つまり、特別な修行時間だけでなく、食事や掃除、そして日常生活そのものに真摯に向き合うことが曹洞宗の教えの根幹といえるでしょう。

曹洞宗と同じ禅宗の一派には、鎌倉時代初期の僧である明菴栄西が伝えた「臨済宗」があります。曹洞宗が座禅修行である「黙照禅(もくしょうぜん)」を重視するのに対し、臨済宗は師弟問答である「公案禅(こうあんぜん)」を重視するなどいくつかの違いがあります。

曹洞宗の本尊・大本山

曹洞宗の本尊(ほんぞん)は釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ)をまつるのが基本です。また、道元禅師や瑩山禅師を合わせて「一仏両祖」として、寺院や仏壇でまつる場合もあります。

現在、曹洞宗は日本全国に1万4千以上の寺院を持ち、東日本を中心に広く信仰されています。大本山は、道元禅師が開いた福井県の「永平寺」と、瑩山禅師にゆかりのある神奈川県の「總持寺」の2つがあります。

2.曹洞宗のお経

曹洞宗では、禅の精神を中心としながらも多くの経典が学ばれており、寺院や家庭でも読誦されます。ここでは、曹洞宗でとくに重視されている「よく唱えることば」「基本となるお経・経典」「日常的に読まれるお経」について見ていきましょう。

よく唱えることば

曹洞宗では「南無釈迦牟尼仏(なむしゃかむにぶつ)」ということばを唱えます。

「南無釈迦牟尼仏」は、「お釈迦様を敬い、帰依します」という意味をもつ言葉です。曹洞宗の本尊である釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ)への深い帰依の念を示すために、読経の前後や日常のお参りなどで唱えられます。

ただし、曹洞宗では座禅修行を重んじているため「南無釈迦牟尼仏」ということばを何度も繰り返すような修行は見られません。

基本となるお経・経典

曹洞宗の基本となるお経は「正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)」と「伝光録(でんこうろく)」の2つです。

「正法眼蔵」は、道元禅師が著した曹洞宗の根本聖典です。約九十五巻にもおよぶ大作で、日常生活と仏法が一体となる在り方を詳しく説いており、曹洞宗の思想を学ぶうえでは欠かせない代表的な経典です。

一方で「伝光録」は、瑩山禅師が編纂したとされる曹洞宗の重要な文献です。歴代の祖師による仏法の継承や修行の要点がまとめられています。

日常的に読まれるお経

曹洞宗で日常的に読まれるお経は「修証義(しゅしょうぎ)」と「般若心経(はんにゃしんぎょう)」の2つです。

「修証義」は「正法眼蔵」の要点を抜粋し、在家信徒でも日常の修行や戒律に触れやすいようまとめたものです。曹洞宗の寺院で日常的に読まれることが多く、座禅会などでも導入テキストとして用いられるなど、身近な仏教経典の1つです。

また「般若心経」は、「色即是空(しきそくぜくう)」という言葉で知られる、わずか二百六十字ほどの短いお経です。仏教の核心である「空(くう)」の思想を明瞭に説いているとされています。曹洞宗に限らず、日本の禅宗や他宗派でも広く唱えられています。

3.曹洞宗の葬儀の特徴

曹洞宗の葬儀には、一般的な仏式葬儀の「故人との別れを偲び、その生前の功績や想いをあらためて振り返る」という意味に加えて、故人を仏弟子として迎え入れることが大きな目的とされています。そのため、曹洞宗ならではの儀式や考え方が葬儀にも取り入れられています。

「授戒」と「引導」の重要性

曹洞宗の葬儀においては、前半で故人に戒を授ける「授戒(じゅかい)」、後半で仏の世界へ導く「引導(いんどう)」という二つの手順が、とくに重要とされています。

「授戒」とは、仏弟子として正式に迎え入れるため、故人に「戒法」を与え「戒名」を授ける儀式です。戒法とは、仏の教えを守り実践するための誓いであり、故人がこれを受けることで仏門に入ったとみなされます。また戒名は、故人が仏の教えに帰依した証として、大切に扱われます。

「引導」は、故人を悟りの世界へ送り出すための儀式です。導師である僧侶が、故人へ語りかけるように「法語」を唱え、払子(ほっす)と呼ばれる道具を振るいながら「喝(かつ)」と発することで、故人が悟りの境地に目覚めるよう後押しをすると考えられています。

独特な儀式「鼓鈸三通(くはつさんつう)」とは

曹洞宗の葬儀では「鼓鈸三通(くはつさんつう)」と呼ばれる独自の儀式が行われます。「鼓鈸三通」では、出棺の際や重要な場面で、僧侶が三人一組となり、「鐃鈸(にょうはち)」「引磬(いんきん)」「太鼓」という3つの鳴り物を打ち鳴らします。

「鐃鈸」は、シンバルのような仏具で高い音が鳴ります。「引磬」は、持ち手付きの小さな鐘のような鳴り物で、澄んだ音が響きます。

この三種の音が1つになった独特の響きは、故人の煩悩を断ち切り、仏の世界へ送り出すための祈りとされています。

4.曹洞宗の葬儀の流れ・式次第

曹洞宗の葬儀は、故人を仏弟子として正式に迎え入れ、悟りの世界へと送り出すために、多くの儀式を順序立てて行います。ここでは、一般的な曹洞宗の葬儀の式次第を紹介します。

剃髪(ていはつ)

葬儀の冒頭で行われる、故人を出家者として迎えるための象徴的な儀式です。実際に髪を剃ることは少なく、形だけ剃刀を当てながら、僧侶が「剃髪の偈(げ)」を唱えます。

授戒(じゅかい)

故人が仏弟子となるための戒法を授け、戒名を与える重要な儀式です。これを通じて、在家の身から仏門に入った存在へと位置づけられます。

懺悔文(さんげもん)

故人の過去の行いを振り返り、仏前で罪や過ちを懺悔する経文です。これによって、故人が迷いや煩悩から解放されることを願います。

洒水(しゃすい)

僧侶が柄杓などを用いて清浄な水を故人や祭壇に振りかけ、仏前を清める儀式です。清浄な水には、罪業を洗い流し清める力があるとされています。

三帰戒文(さんきかいもん)

仏・法・僧の三宝(さんぼう)に帰依することを誓う文です。これを唱えることで、故人が三宝を拠り所とし、正しい道を進むよう願います。

三聚浄戒(さんじゅうじょうかい)、十重禁戒(じゅうじゅうきんかい)

仏弟子として守るべき戒律をあらためて確かめる場面です。清らかな心でいるための誓いが述べられ、故人の修行者としての姿勢を整えます。

血脈相承(けちみゃくそうじょう)

お釈迦様から続く仏法の系譜を、血脈(紙に書かれた仏の系譜)という形で故人に伝える儀式です。これにより、故人が正統な仏弟子であることが示されます。

龕前念誦(がんぜんねんじゅ)

棺の前で読経し、故人の成仏を願う場面です。十仏名や回向文などを唱え、仏の加護を祈ります。

入龕諷経(にゅうがんふぎん)

本来は棺に納める際の読経ですが、現代の葬儀は納棺後に行われるのが一般的です。そのため、実際には棺がすでに封じられている状態で、僧侶が大悲心陀羅尼(だいひしんだらに)などを唱え、最後の別れを告げます。

龕前念誦(がんぜんねんじゅ)

再度、棺前で念誦を行い、故人の悟りへの道を重ねて祈念します。遺族や参列者はここで焼香を行う場合があります。

挙龕念誦(こがんねんじゅ)

棺を上げる前後に唱えられる経文です。曹洞宗では「鼓鈸三通」が行われ、故人を盛大に見送る場面となります。

引導法語(いんどうほうご)

導師が、故人に語りかけるように法語を唱える儀式です。払子(ほっす)を使って「喝(かつ)」と声を発し、故人を悟りの世界へ導きます。

退場

式が終わり、導師や僧侶が退場します。続いて、遺族・参列者も会場をあとにします。

山頭念誦(さんとうねんじゅ)

火葬が行われる場所や埋葬地に移動してから唱えられる読経です。故人が仏弟子として悟りを得るよう、最後まで祈りを捧げます。

5.曹洞宗の葬儀の知っておくべきマナー

葬儀は故人との別れを偲ぶとともに、故人が仏弟子となるための大切な儀式です。そのため、参列者も心得ておくべきマナー・作法があります。ここでは、焼香や香典、お布施などのマナーを解説します。

焼香の作法

焼香は仏前にお香をたくことで、故人に対する祈りや尊敬の念を示す大切な行為です。曹洞宗の場合でも一般的な仏式葬儀とほぼ同様ですが、回数や動作については以下の点を押さえておきましょう。

焼香の回数と動作

曹洞宗では、焼香は2回行うのが一般的です。1回目(主香)は右手の親指・人差し指・中指で香をつまみ、額の高さまで軽く持ち上げてから香炉にくべます。2回目(従香)は、額におしいただかずに少量の香を再度くべます。

ただし、寺院や地域によっては1回のみとされる場合もあるため、導師や葬儀場のスタッフの指示に従うとよいでしょう。

立礼焼香

椅子席の会場などで、立ち上がった状態で焼香台まで進み、お香をくべる方法です。焼香台の手前で軽く一礼をした後、仏前に向かって合掌し、そのまま焼香を行います。

座礼焼香

畳敷きの会場で多く見られる形式です。正座したまま焼香台の前まで進み、上体だけをやや前に倒して焼香します。立礼焼香と同様に、事前・事後に合掌や礼を行うのが基本です。

回し焼香

焼香台へ移動が難しい場合や、会場が狭く大人数がいる場合に用いられます。焼香炉が順番に参列者のもとへ回ってくるため、自分の席で焼香が行える方式です。焼香を終えたら、隣の方へ焼香炉を回します。

香典の包み方

曹洞宗の葬儀では、香典の包み方は一般的なマナーに準じます。表書きには「御霊前」「御香典」と記載しますが、四十九日を過ぎてからの法要などでは「御仏前」を用いる場合もあります。

お布施の相場、書き方

僧侶に読経などを依頼する際は「お布施」をお渡しするのが一般的です。お布施の相場は20万円〜60万円程度とされますが、地域や寺院、戒名の位などによって変動します。金額に悩んだ際は、葬儀社のスタッフにも相談してみましょう。

お布施を用意する際は、白無地の封筒あるいは奉書紙に「お布施」と表書きし、裏面に施主名を記載します。お渡しするときは、切手盆または袱紗(ふくさ)に乗せて手渡すのが基本です。

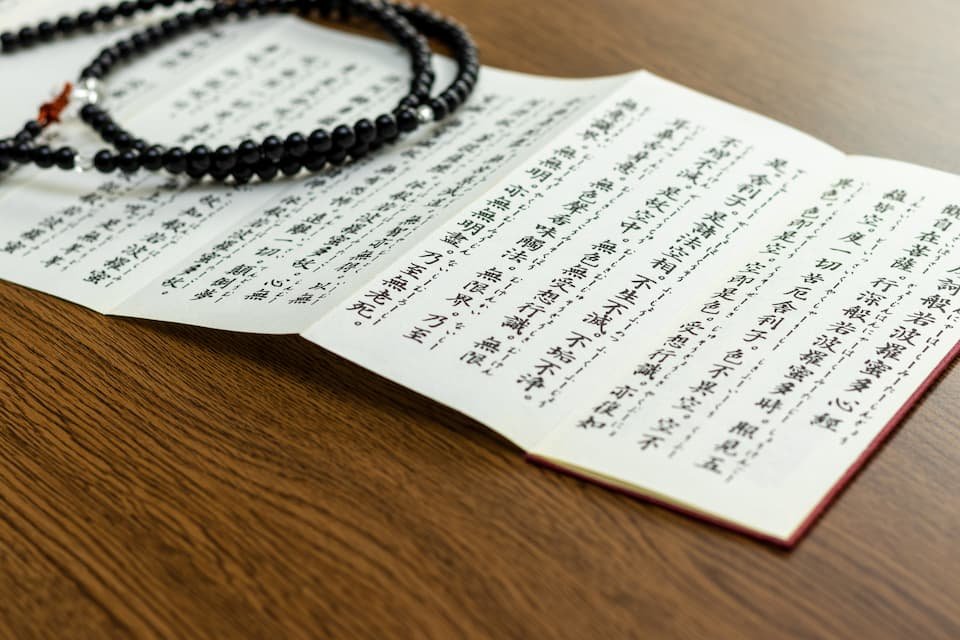

数珠の持ち方

数珠は合掌の際に手にかけ、煩悩を断ち切る象徴として使われる仏具です。曹洞宗では正式な二連数珠を用いることもありますが、一般の参列者や在家信徒は略式数珠でも問題ありません。

合掌時は、左手に数珠をかけ、右手を添えるようにして両手を合わせます。房の部分を下に垂らすのが一般的な作法です。焼香時は、数珠を左手にかけたまま右手で焼香を行い、焼香が終わったら再度数珠をかけ直して合掌・礼を行います。

6.曹洞宗の仏壇のまつり方

曹洞宗では、日常生活そのものを仏法の実践の場として重んじます。そのため家庭に置かれる仏壇も、ただ仏様をおまつりするだけでなく、日々の暮らしのなかで仏の教えを感じながら過ごすための大切な存在です。

ここでは、仏壇をまつる意義とおまつりの仕方、本尊を中心とした配置のポイントを紹介します。

仏壇をまつる意義

曹洞宗の教えでは、座禅修行である「只管打坐」だけでなく、食事や掃除などの日常行為すべてが修行として捉えられます。その考えを象徴するのが家庭の仏壇です。

日々、仏壇に向かい合うことで、仏の教えをより身近に感じ、感謝の心を忘れずに生活を省みる時間を持つことができます。また、仏壇に向かい祖先や故人を供養することは、故人の在世中の功績や思い出を偲ぶ意味もあります。

おまつりの仕方

仏壇をまつる際は、清潔で落ち着いた場所を選びましょう。例えば、仏間やリビングの一角など、人が落ち着いて合掌できる場所が適しています。極端に低い位置や、雑然とした場所は避けるのが一般的です。

仏壇にはご飯やお花、水、果物などを供えます。新鮮さを保ち、傷んだものは早めに取り除いてください。また、日常的に手入れを行い、仏壇にほこりが溜まらないように注意しましょう。

本尊を中心にした配置

曹洞宗の仏壇では、基本的に本尊(釈迦牟尼仏)を中央におまつりし「一仏両祖」と呼ばれる道元禅師・瑩山禅師をあわせて、掛け軸や位牌として安置するのが一般的です。

前方には供花台や燭台、香炉、花立などを並べます。奥から手前に向けて高さを順に低くしていくと見た目も整いやすいでしょう。

7.曹洞宗の教えや葬儀の意味を理解して、落ち着いた気持ちで故人を見送りましょう

曹洞宗は、鎌倉時代に道元禅師が日本に伝え、瑩山禅師が全国に広めた禅宗の一派です。「只管打坐」といわれる座禅修行を中核に、日常の行いそのものを重視するのが特徴といえます。曹洞宗の葬儀では、独自の儀式が行われ、故人を仏弟子として迎え入れ、悟りの境地へ送り出す意義が強調されます。

この記事を参考に、葬儀の内容や意味、作法、マナーを事前に把握することで、落ち着いた気持ちで故人をお見送りすることができるでしょう。

メモリアルアートの大野屋では、葬儀や法要に関するお悩みに対応するベテランスタッフが常に待機しております。ご不明点やご質問があれば、いつでもお気軽にご相談ください。